てんかん発作

てんかん発作とは

“てんかん発作”と言われると全身が震えて泡を吹いている状況を連想する方がほとんどで、まさに飼い主さんが頭に描く典型的な“発作”だと思います。発作が起きた、震えていた、痙攣していた、泡を吹いた、手足をバタつかせていた・・・などどれも診察室でよく聞くキーワードです。しかしそれだけ聞いて判断すると全て“発作”になってしまう危険性があります。重要だと思うことは、「それは本当に“発作”だったのか?」ということです。当神経科ではその時の状況を詳しく聞かせて頂き、年齢、犬種、神経学的検査、その他検査、既往歴などから診断しています。“てんかん発作”ではないと診断することも少なくありません。

人間と同様、犬も猫もてんかん発作を起こすことは知識として浸透しているように思えます。動画サイトで検索したらすぐに出てくると思いますが、それは“発作”の一側面でしかなく、その子その子によって“発作”の起き方は違います。「手足をばたつかせて泡を拭きながら目を見開いている」だけが“発作”というステレオタイプを捨てていただけたらと思います。しかし典型的な発作の様式であるとは思います。

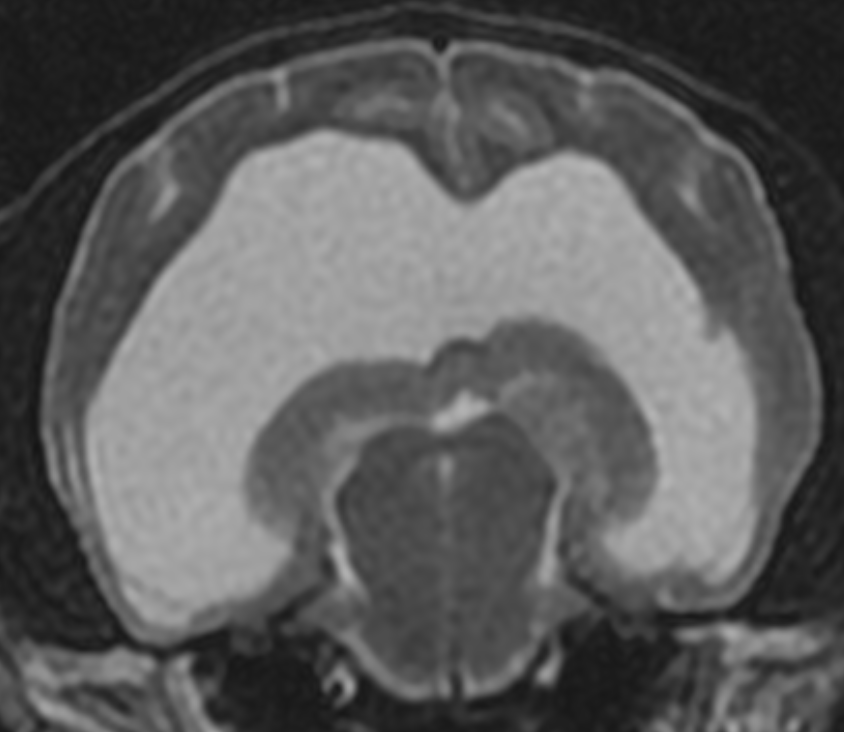

お気づきになられた方もいるとは思いますが、このトピックで“てんかん発作”と“発作”をなぜ使い分けていたと思いますか?ただ省略して書いたというわけではありません。“てんかん発作”というのは、簡単に言えば脳に“発作の原因”(いわゆるてんかん)があることで起きてしまう“発作”という神経徴候のことです。(てんかん持ち、という言葉はここから来ているのだと思います。)てんかんが脳腫瘍、脳炎、奇形などと言った病気が該当することがあります。それらが見つかった場合治療プランが大きく変わってくるため、一概に発作の薬だけを与えれば万事解決というわけにはいきません。

前置きが長くなりましたが、“発作”のいうグループに“てんかん発作”が属しているということです。このことから、“てんかん発作”以外にも“発作”グループに属している“発作”のタイプがあります。それについてはまた別のトピックでお話しします。

てんかん発作の治療

いわゆる“発作”の治療は、基本的には抗てんかん薬を用います。犬と猫で使えるものが多少違いますが、概ね同じ物を使います。それぞれ長所と短所があるため、当神経科ではそれを理解して効果を最大限に引き出す処方を心がけています。この投薬方法で絶対に“発作”が止まる、というやり方は残念ながらありませんが、それを目指し共に相談、治療していければと思います。

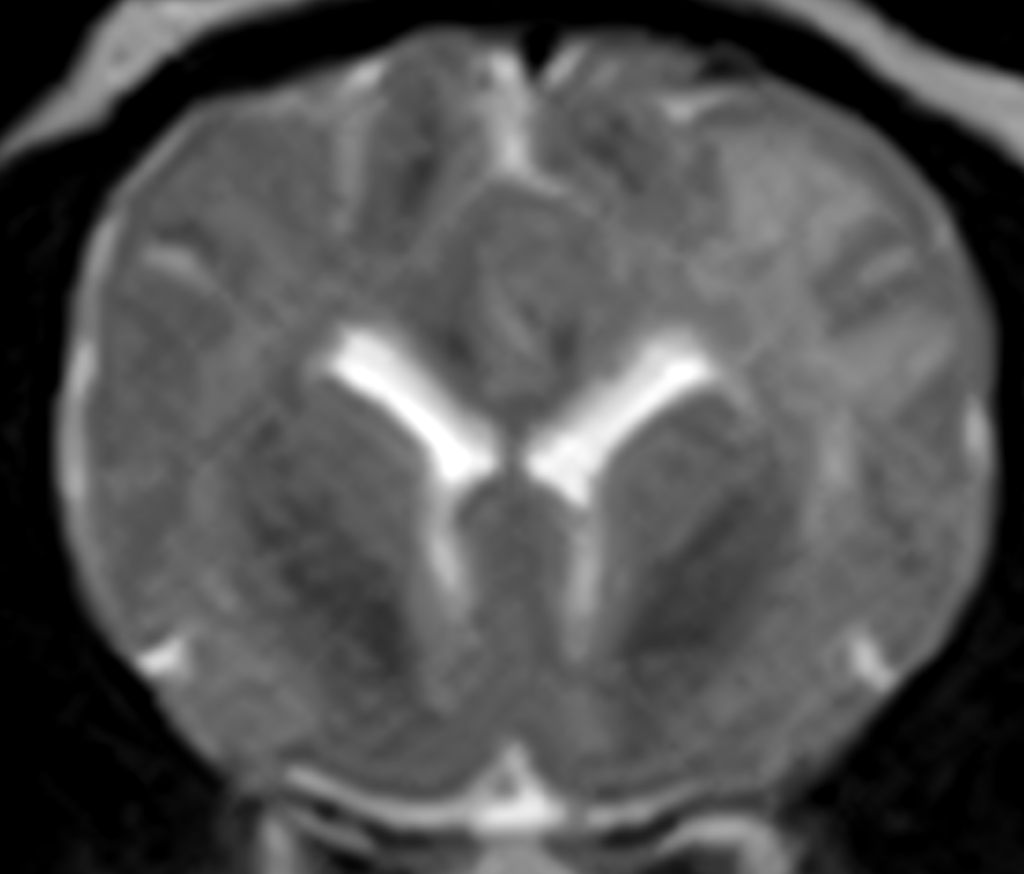

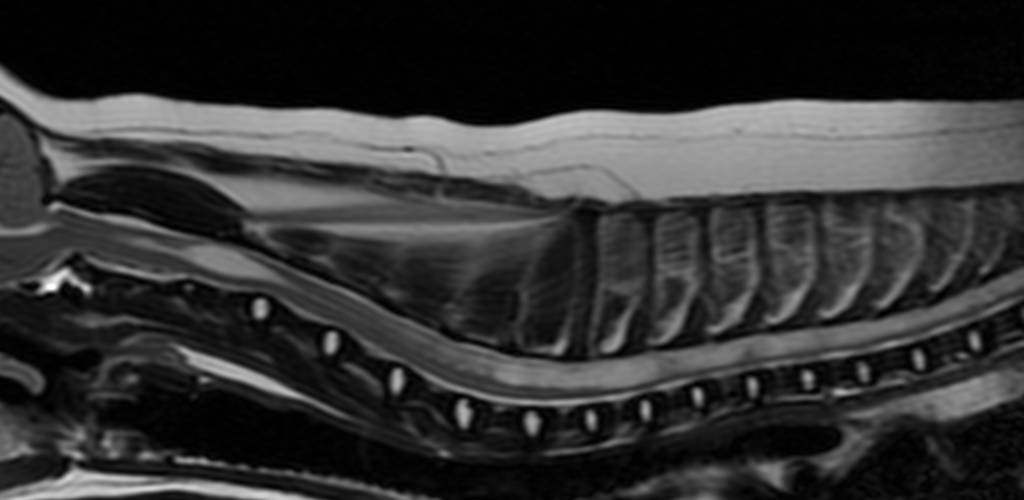

また、繰り返しになりますがMRIなどで頭部に病気が見つかり、それを治療することで“発作”の頻度が改善することが期待されます。これもまた“てんかん発作”に対する治療の一つとして重要だと考えます。

てんかん発作の診断は動画と問診で行う

てんかん発作の原因を各種検査やMRIで知ることはかなり重要

てんかん発作の治療には抗てんかん薬を使用

投稿者プロフィール