耳科 / 皮膚科

otology / dermatology

動物病院に来院される理由として、皮膚や耳のトラブルは常に上位を占めています。皮膚や耳は外から見える臓器のため飼い主様が変化に気が付きやすく、その分悩まされることも多い疾患です。当院では、1頭1頭に合わせた治療をご提案いたします。また、皮膚のトラブルと耳のトラブルは密接に関係していることが少なくないため、皮膚科と耳科は協力して診察/治療にあたっています。さらに、アジア獣医皮膚科専門医である大隅尊史先生による診察を月1回行なっています(完全予約制)。

このような症状はお早めにご相談ください

※症状をタップすると詳細が表示されます。

-

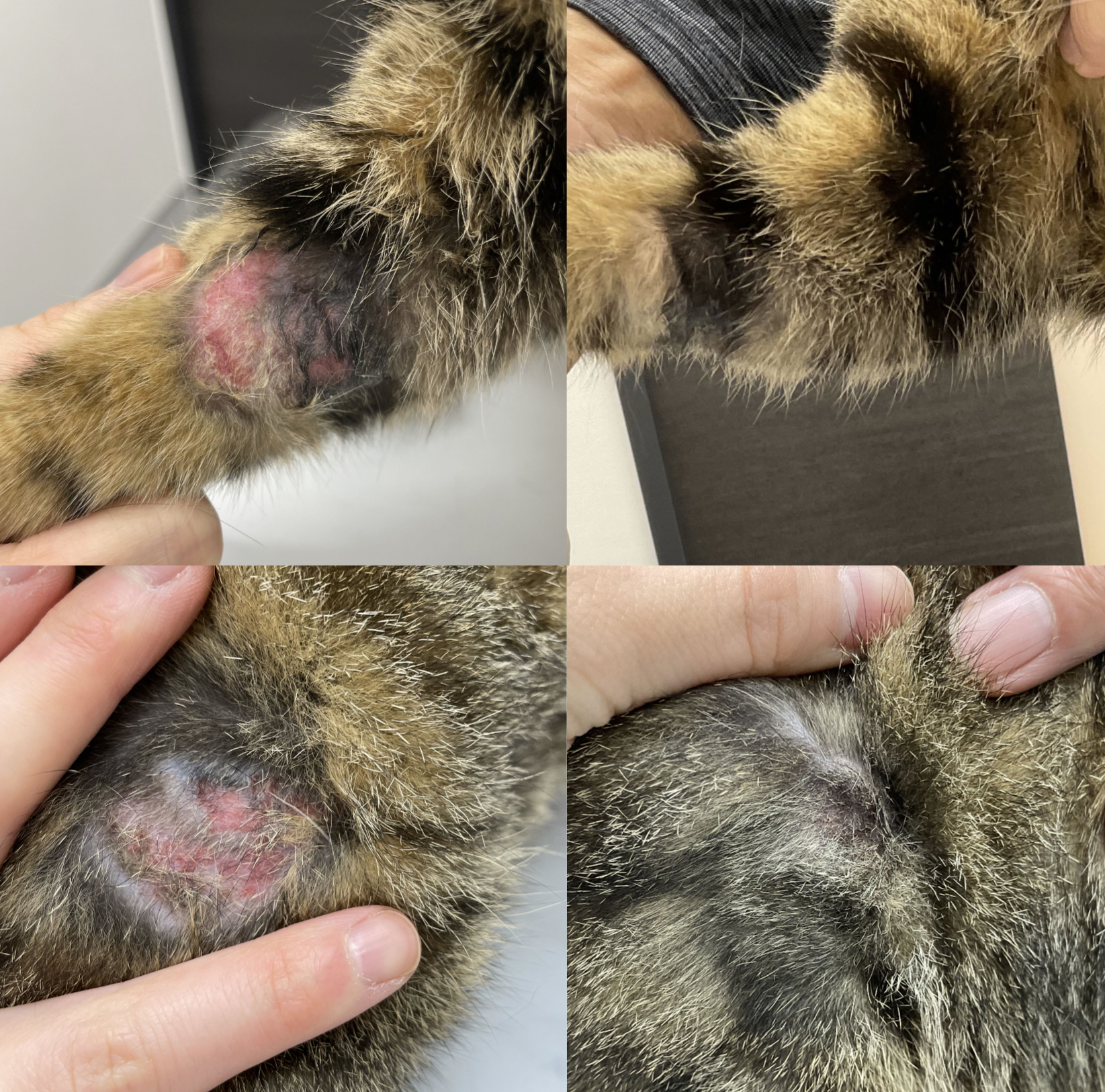

皮膚が赤い、出血している、瘡蓋ができている

皮膚が赤くなるのは炎症が起きているサインです。アレルギー性皮膚炎や感染症、寄生虫疾患や免疫疾患など様々な病気の可能性がありますが、特に皮膚が激しくただれていたり出血を伴っている場合には緊急性が高い疾患も存在するため注意が必要です。

-

しきりに体を掻いている、舐めている

体を掻いたりしきりに舐めたりかじったりするのは痒みのサインです。痒み行動により更に皮膚が傷付き、感染症の併発や痒みの増悪に繋がります。また、痒みは動物のQOL(生活の質)を著しく下げ、ストレスにより更に掻爬行動が悪化して悪循環に陥ります。この悪循環を断つためには痒みの原因を早急に突き止め、治療していくことが重要です。

-

同居動物や人間にも皮膚症状が出てきた

人獣共通感染症の可能性があります。感染拡大を防ぐためにも早急な受診が必要です。来院前に現在の状況確認や来院時の注意などをお伝えいたしますのでお電話をお願いいたします。

-

脱毛やフケ、ベタベタが気になる

先天的なものや皮膚炎(特にアレルギー)からの続発、不適切なスキンケアなどによりフケやベトつきが出ることがあります。また、高齢になってから左右対称に脱毛が見られる場合は、内分泌疾患など体の中の異常を反映している場合があります。特に最近良く水を飲むようになった、良く寝るようになった、太りやすくなったなど内分泌疾患を疑う症状も同時にある場合は早めの受診をお勧めします。

検査内容

examination

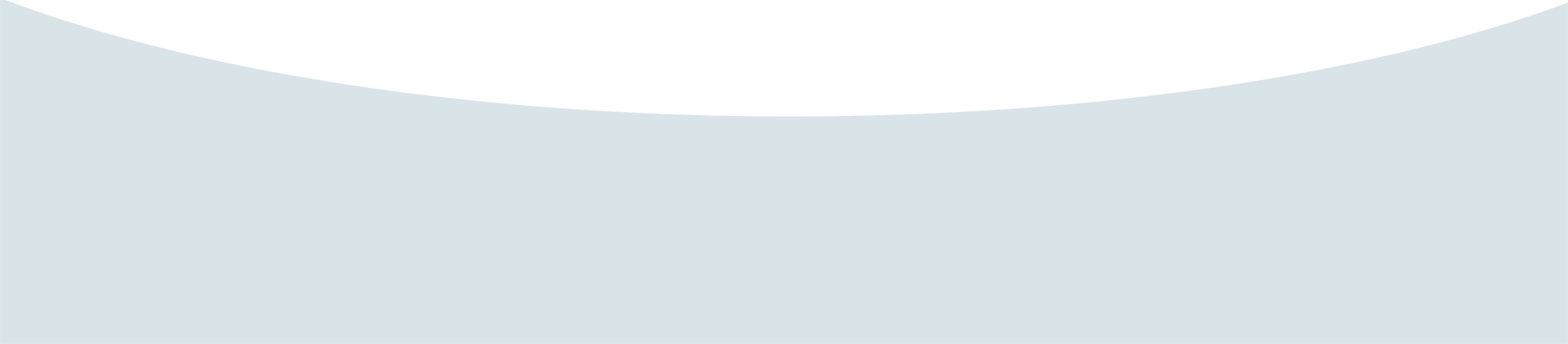

病変部にスライドグラスやセロハンテープを押し付けてそこに付着した細胞や病原体を顕微鏡で見ることにより、皮膚の状態や感染症の有無を調べます。膿皮症やマラセチア性皮膚炎の診断に有用です。テープスストリッピング検査は乾燥した病変部の検査やニキビダニの検出にも優れています。

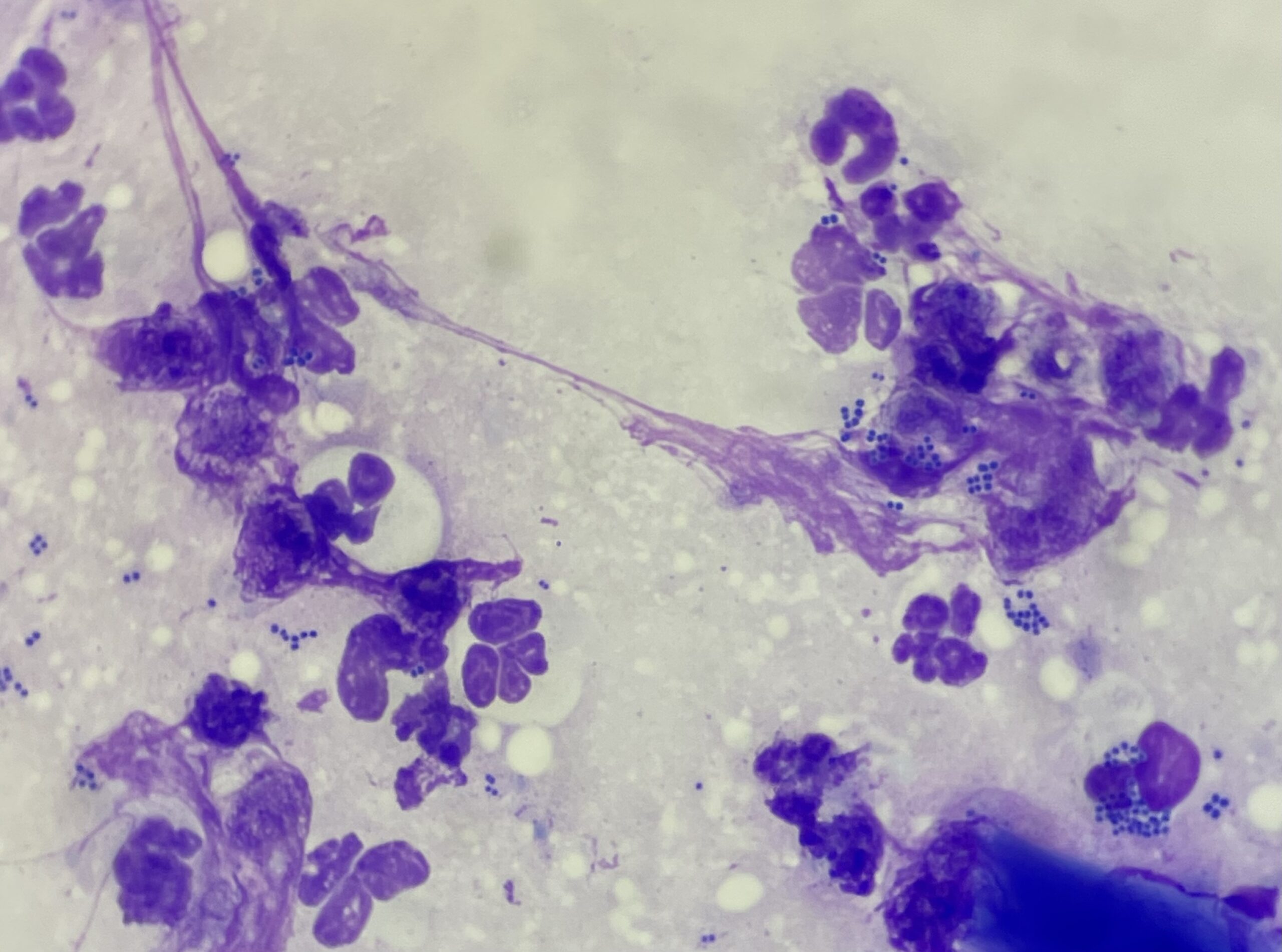

病変部の毛を数本採取し顕微鏡で観察することにより、皮膚糸状菌症やニキビダニの感染が無いかどうかを調べます。脱毛症においては毛幹や毛根、毛先の状態を観察することで、毛周期の異常による脱毛なのか、自傷による脱毛なのかを鑑別していきます。

鋭匙と呼ばれる小さいスプーンのような器具を使って皮膚を掻爬し、採材した角質を水酸化カリウム(KOH)溶液で溶かすことによりその中に潜む寄生虫を調べます。浅い層の掻爬検査では疥癬の検出を、深い層の掻爬検査ではニキビダニの検出を行います。※深い層の掻爬検査を行う場合、毛穴に潜むニキビダニを採取するため検査後に血が滲んでしまうことがあります。

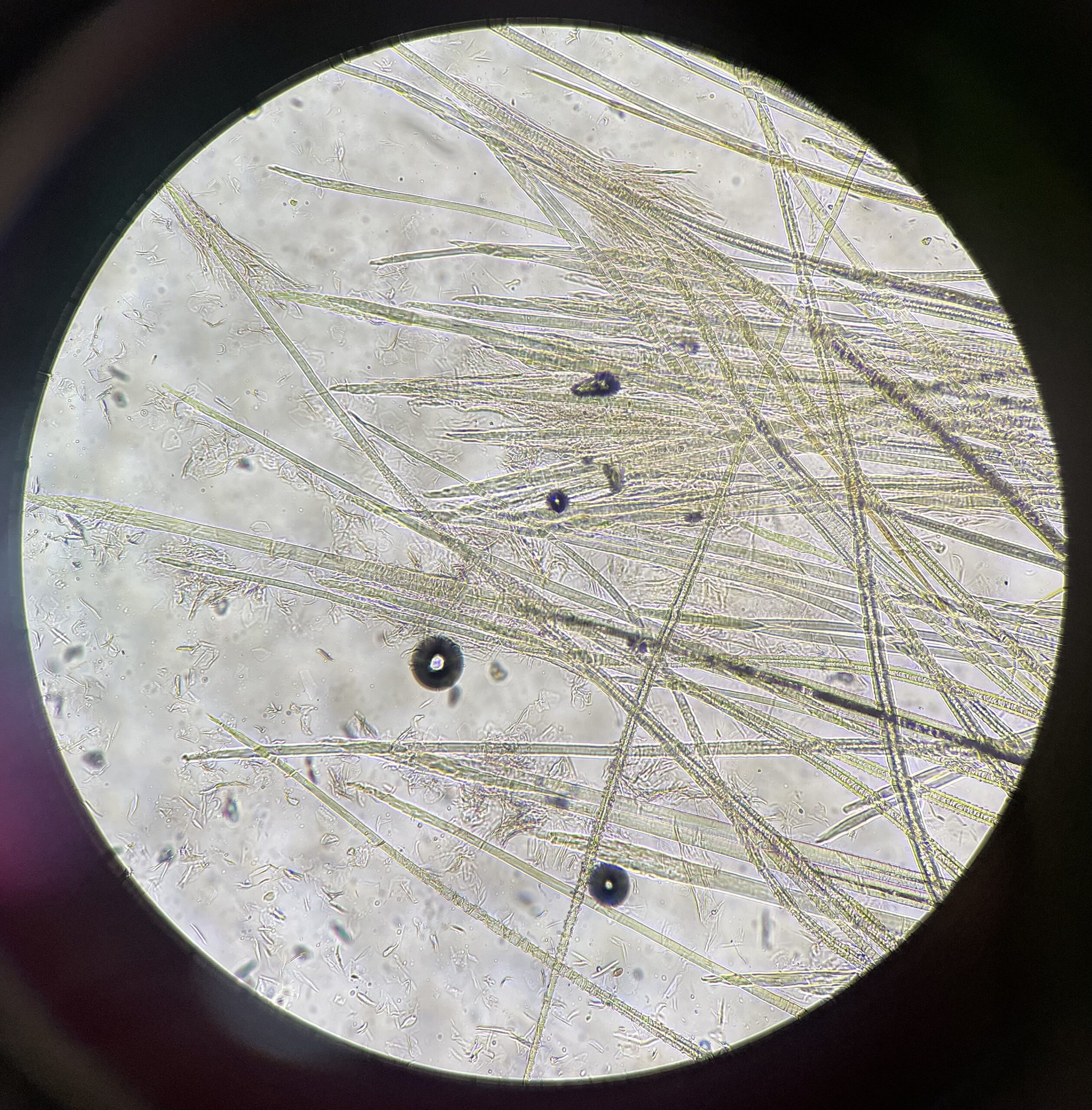

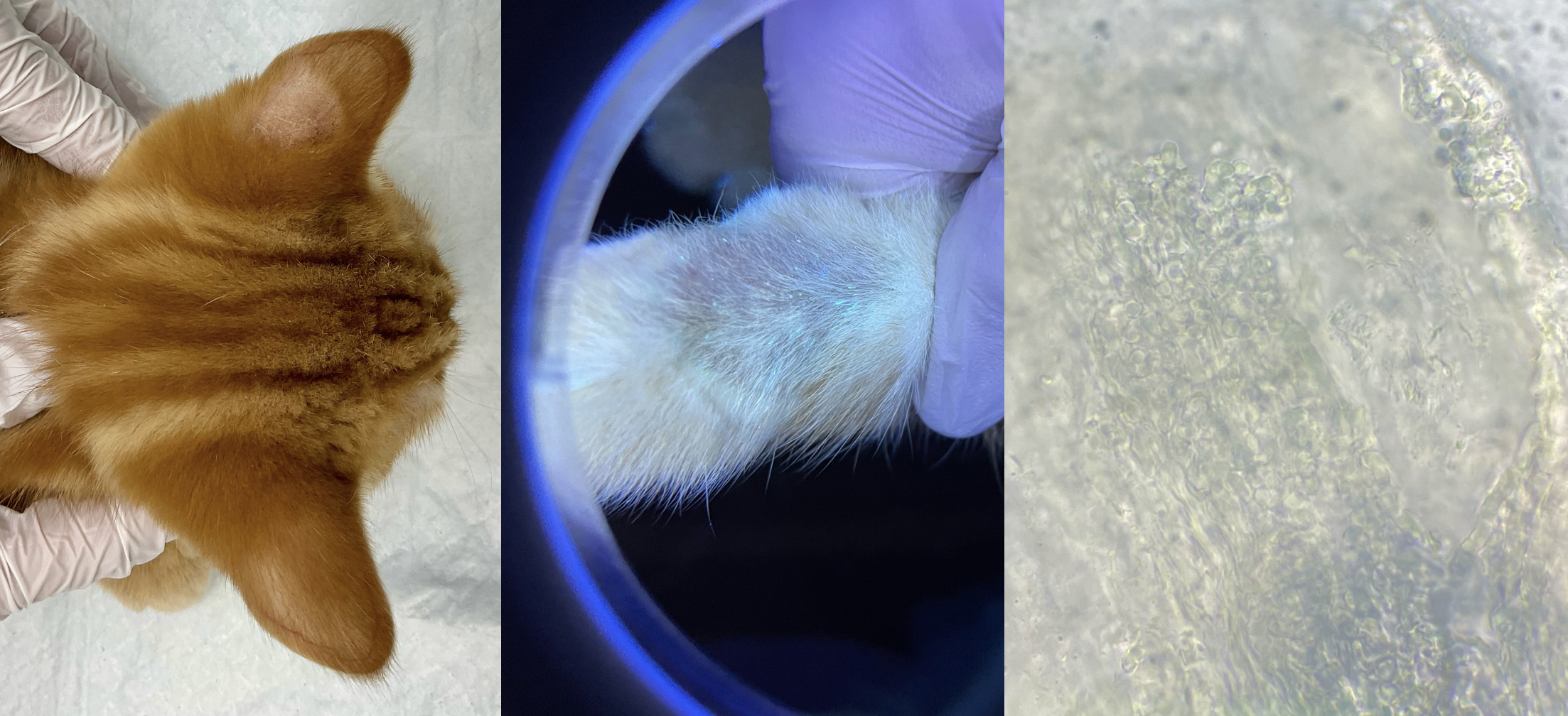

脱毛部に青色のライトを当てることにより、皮膚糸状菌感染の有無を調べます。最も多い原因菌であるMicrosporum canis(猫の皮膚糸状菌症の99%、犬の皮膚糸状菌症の70%)に感染している場合には、感染毛がウッド灯に反応してアップルグリーンに光ります。

アレルギーの関与を血液検査で調べます。

・抗原特異的IgE検査

環境抗原や食物抗原に対するアレルギー反応があるかどうかを調べます。特異度が高い検査では無いためアレルギーの確定診断に用いることは出来ませんが、診断の参考やアレルギー治療の適応を調べるために行います。

・リンパ球反応性試験

食物抗原に対するアレルギー反応があるかどうかを調べます。この検査に関しても特異度は高くないため食物アレルギーの確定診断に用いることは出来ません。食物アレルギーの診断は8週間の除去食試験が世界的なゴールドスタンダードであり、リンパ球反応性試験は除去食試験に用いる食事選びの参考に行います。

皮膚や耳の細菌を綿棒で採材し、検査センターに送ることで増えている細菌の種類を同定し、感受性の抗菌薬を調べることが出来ます。難治性や再発性の症例に対して、不適切な抗菌薬の使用を控え薬剤耐性菌の出現リスクを最小限に抑えることが出来ます。

代表的な疾患

disease

マダニに噛まれた場合には無理に取ろうとせずすぐにご来院ください。マダニは季節を問わず一年中活動しています。マダニは吸血を通して犬猫に貧血やアレルギー反応などを起こすだけでなく、様々な人獣共通感染症を媒介します。これらの危険から守るためには、一年を通しての駆虫薬投与が重要です。

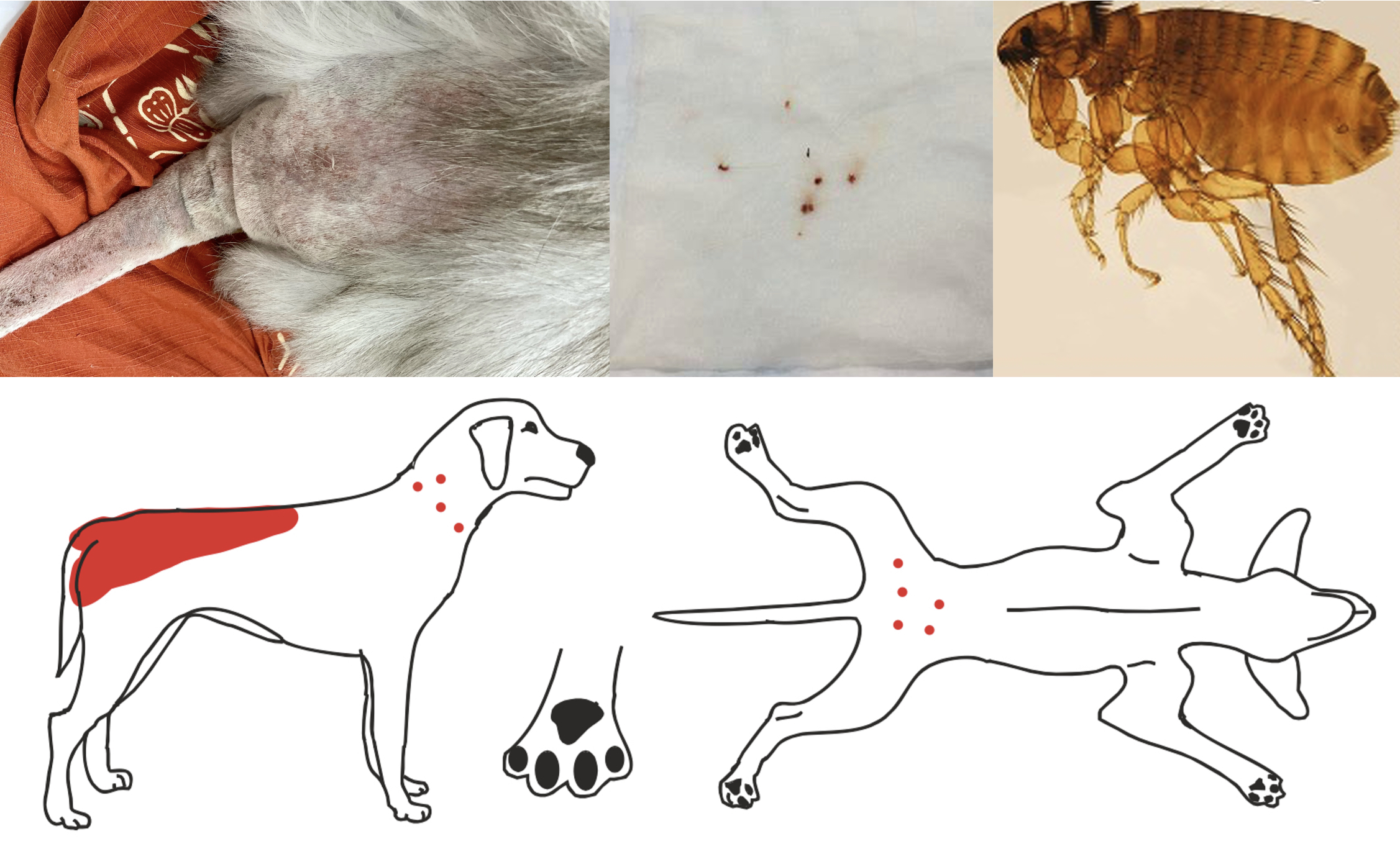

ノミは犬猫にノミアレルギー性皮膚炎を起こすだけでなく、重症の場合には吸血性の貧血を起こします。また、人に猫ひっかき病を起こすバルトネラ菌を媒介したり、一時的にではありますが人にも感染する人獣共通感染症です。治療には最低3ヶ月の駆虫薬投与と環境整備が重要です。大切な家族をノミから守るためには定期的な駆虫薬の投与が必要です。

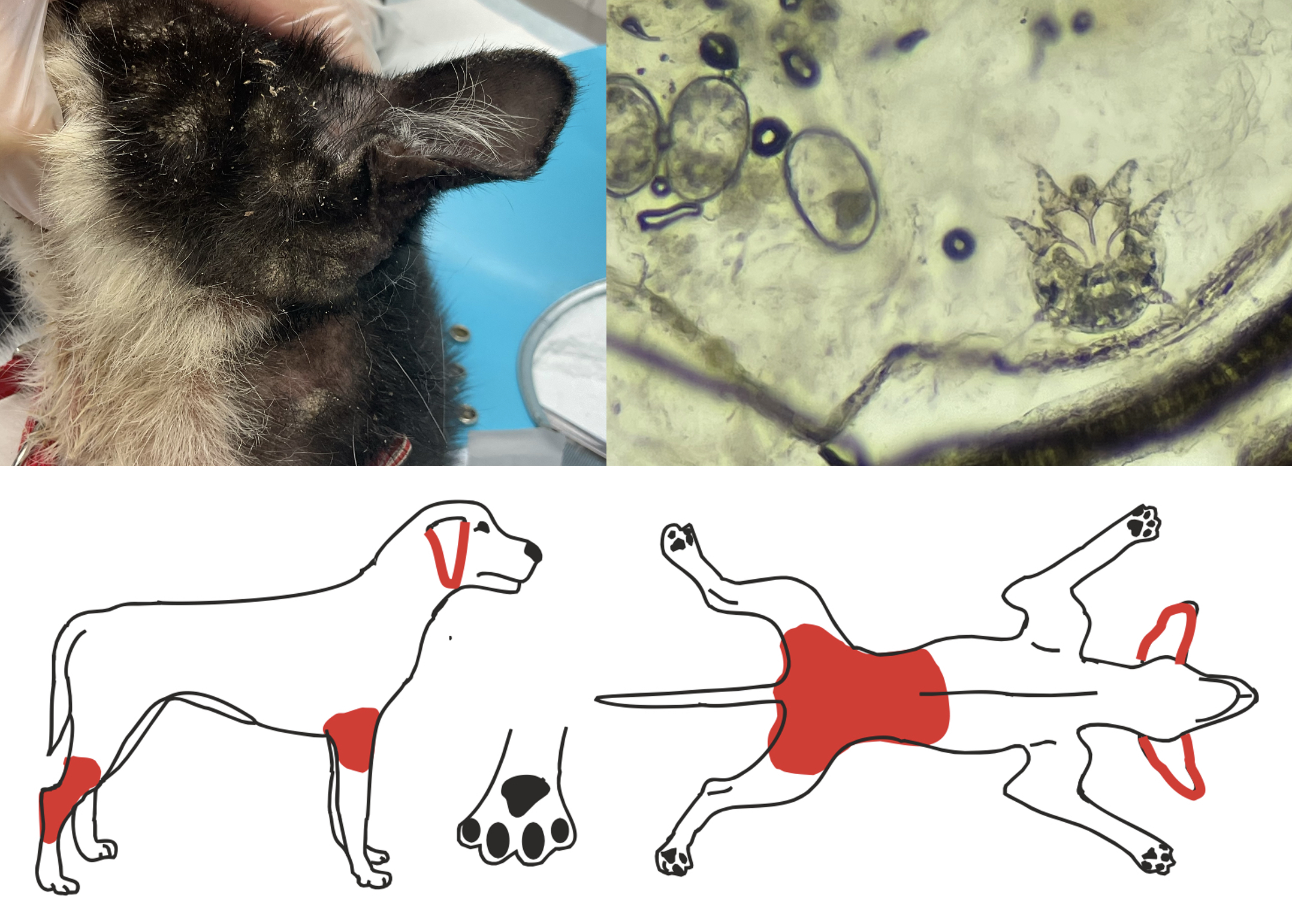

センコウヒゼンダニというダニが角質内にトンネルを作って寄生することで強い痒みを起こす皮膚疾患です。免疫力の弱い若齢や高齢の犬猫に発症が認められます。人間への一過性寄生も報告されています。皮膚掻爬検査で検出を行いますが、病型により検出率が低い場合もあるため、試験的治療として駆虫薬の投与を行います。

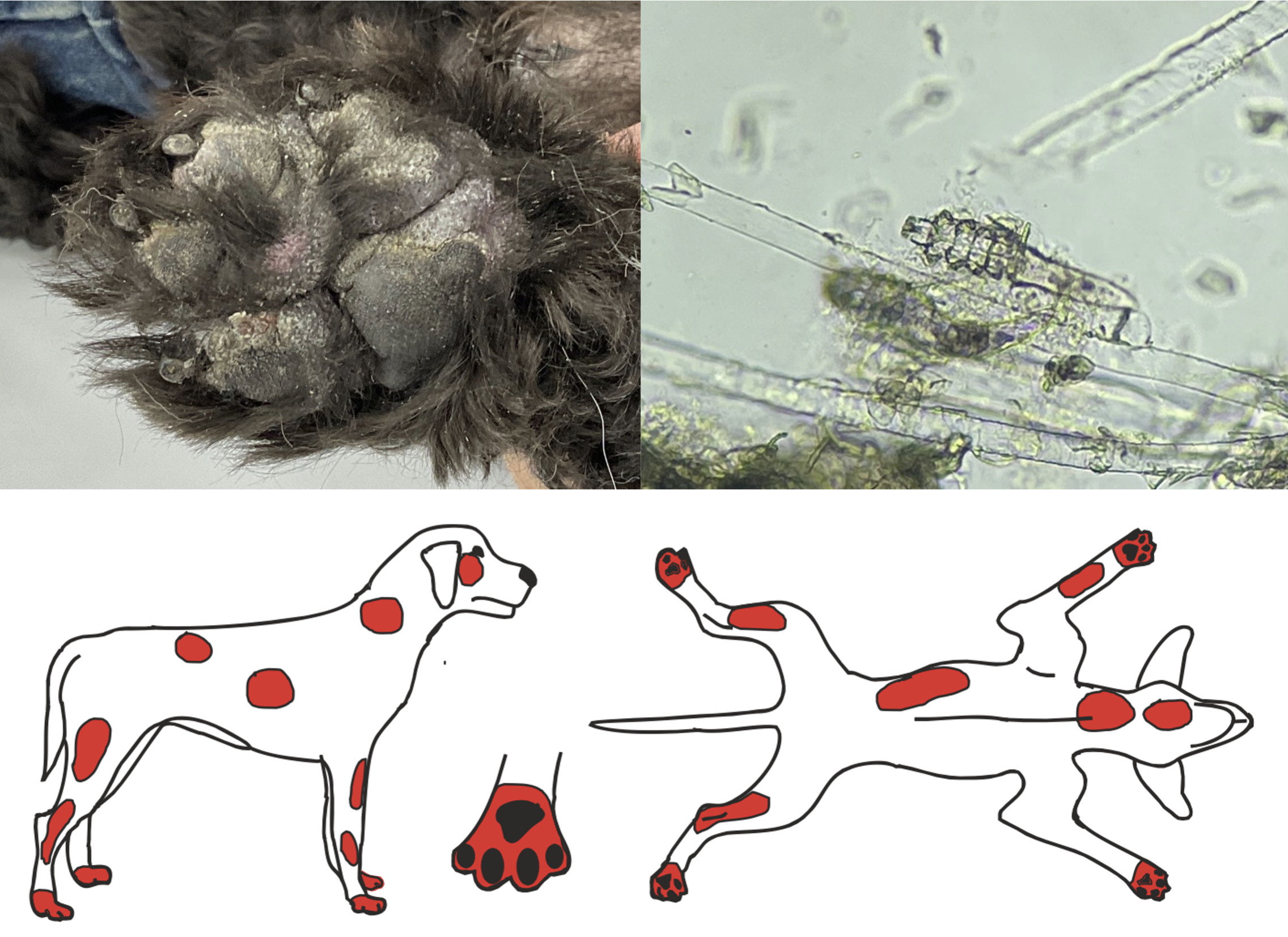

ニキビダニという毛穴に常在しているダニが過剰に増殖する疾患です。皮膚免疫機能が関与しており、免疫力が備わっていない若齢の犬猫や免疫力が低下した高齢の犬猫、免疫抑制治療中の犬猫などに発症します。また、再発性膿皮症の原因疾患としてニキビダニ症が隠れていることもあります。診断には皮膚掻爬検査/テープストリップ検査/抜毛検査が有用です。駆虫薬の投与により治療を行います。

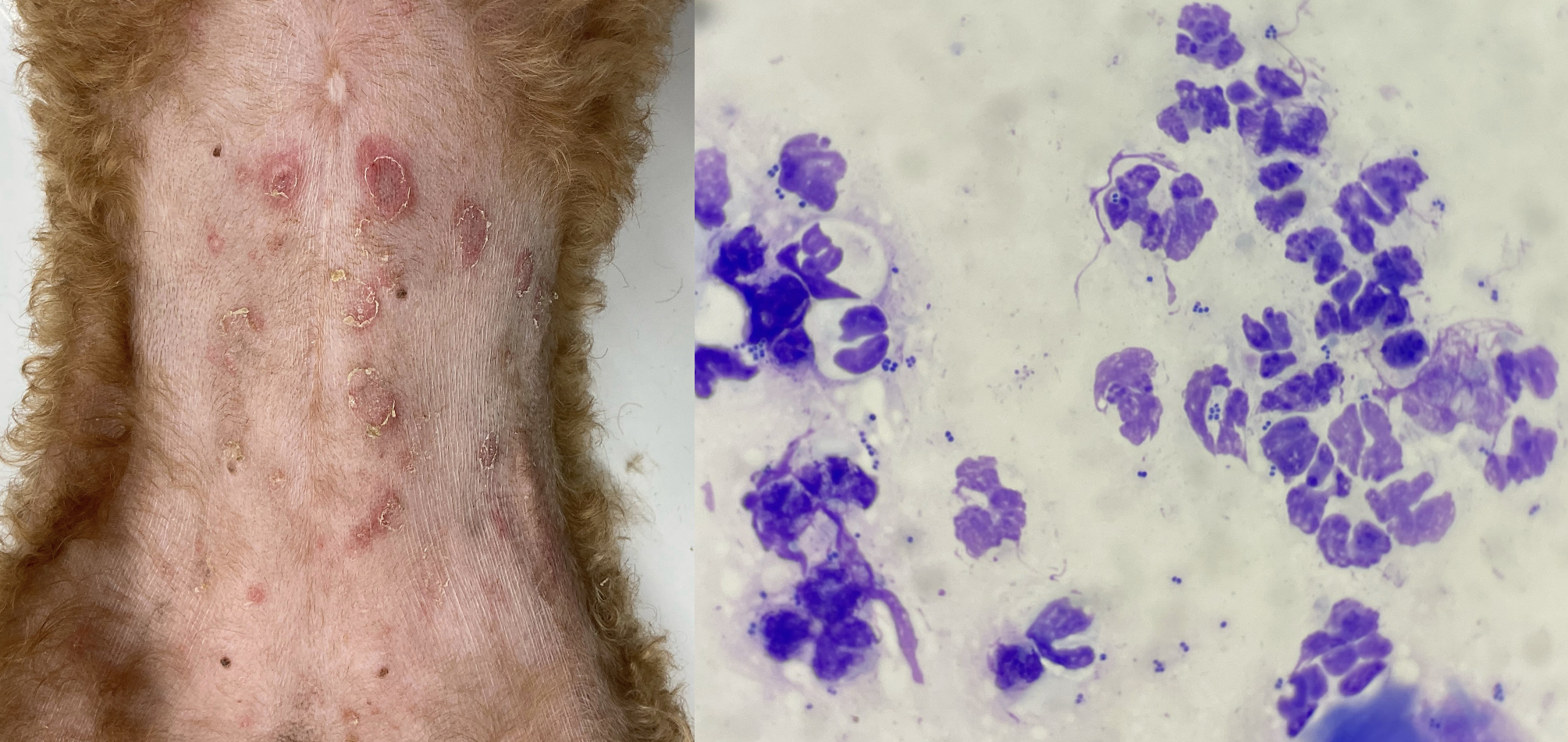

皮膚の常在酵母様真菌であるマラセチアが過剰繁殖することによって起こる皮膚炎であり、シーズーやコッカー、ウェスティーなどの犬種に好発します。抗真菌薬入りのシャンプーや抗真菌剤軟膏、抗真菌薬の内服によって治療します。再発性のマラセチア性皮膚炎は、根底にアレルギー性皮膚炎や脂漏症などの基礎疾患が隠れていることがほとんどです。

皮膚における細菌の過剰繁殖によって起こる皮膚炎を膿皮症と呼び、犬で一般的な皮膚疾患の一つです。多くの場合、消毒薬や抗菌シャンプーのみで改善を認めます。外用療法で改善を認めなかった場合に抗菌薬の塗り薬や飲み薬を検討します。再発性の場合には、皮膚バリア機能を低下させる他の要因(アレルギー性皮膚炎や内分泌性疾患など)が無いかも調べます。また、経過が長い症例や難治性の症例には積極的に細菌培養/薬剤感受性試験を行い、適切な抗菌薬を使用することで薬剤耐性菌の出現を予防します。

真菌(カビ)の一種である皮膚糸状菌が犬や猫の毛に感染することにより脱毛や様々な程度の皮膚炎を引き起こす疾患です。ペットショップやブリーダーから引き受けたばかりの若齢の猫に多く見られます。人間にも感染することがあるため注意が必要です。抗真菌薬入りのシャンプーや抗真菌薬入りの塗り薬、環境整備(感染毛の除去)、病変部や環境の消毒により治療を行います。難治性の場合には抗真菌薬の内服も検討します。

食物抗原に対して起こるアレルギーで、皮膚の痒みや赤みを起こします。約半数の症例で消化器症状を併発するとも言われており、軟便や嘔吐、便の増加などが認められることもあります。皮膚の症状はアトピー性皮膚炎と非常に似通っており、見た目だけでどちらか診断することは出来ません。また、食物アレルギーとアトピー性皮膚炎が併発するケースもあります。鑑別のために、8週間の除去食試験と食物負荷試験を行います。基本的に治ることはありませんが、原因食材を特定して食べられる食材を増やしていくことでQOLの向上を目指すことも可能です。

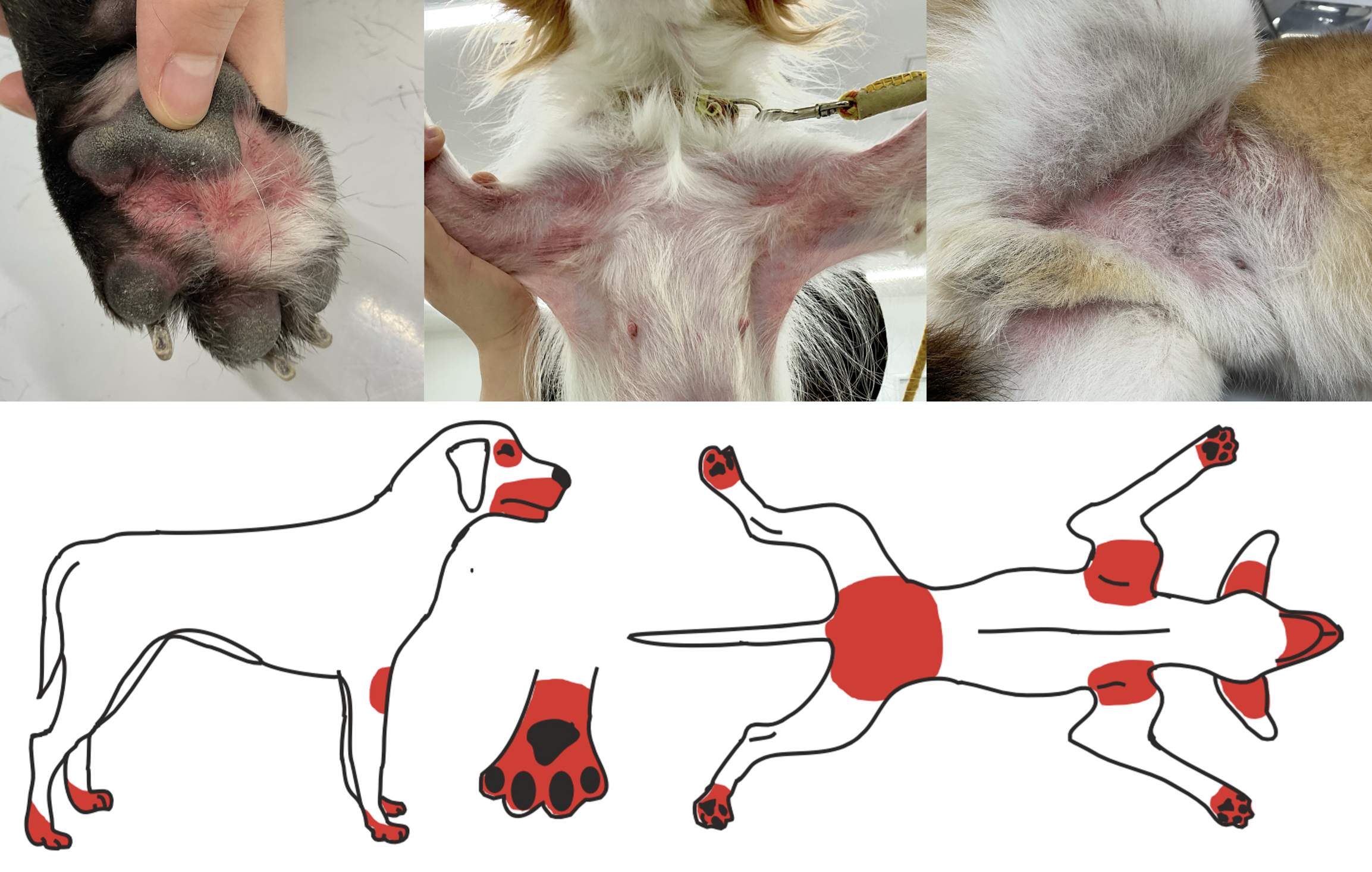

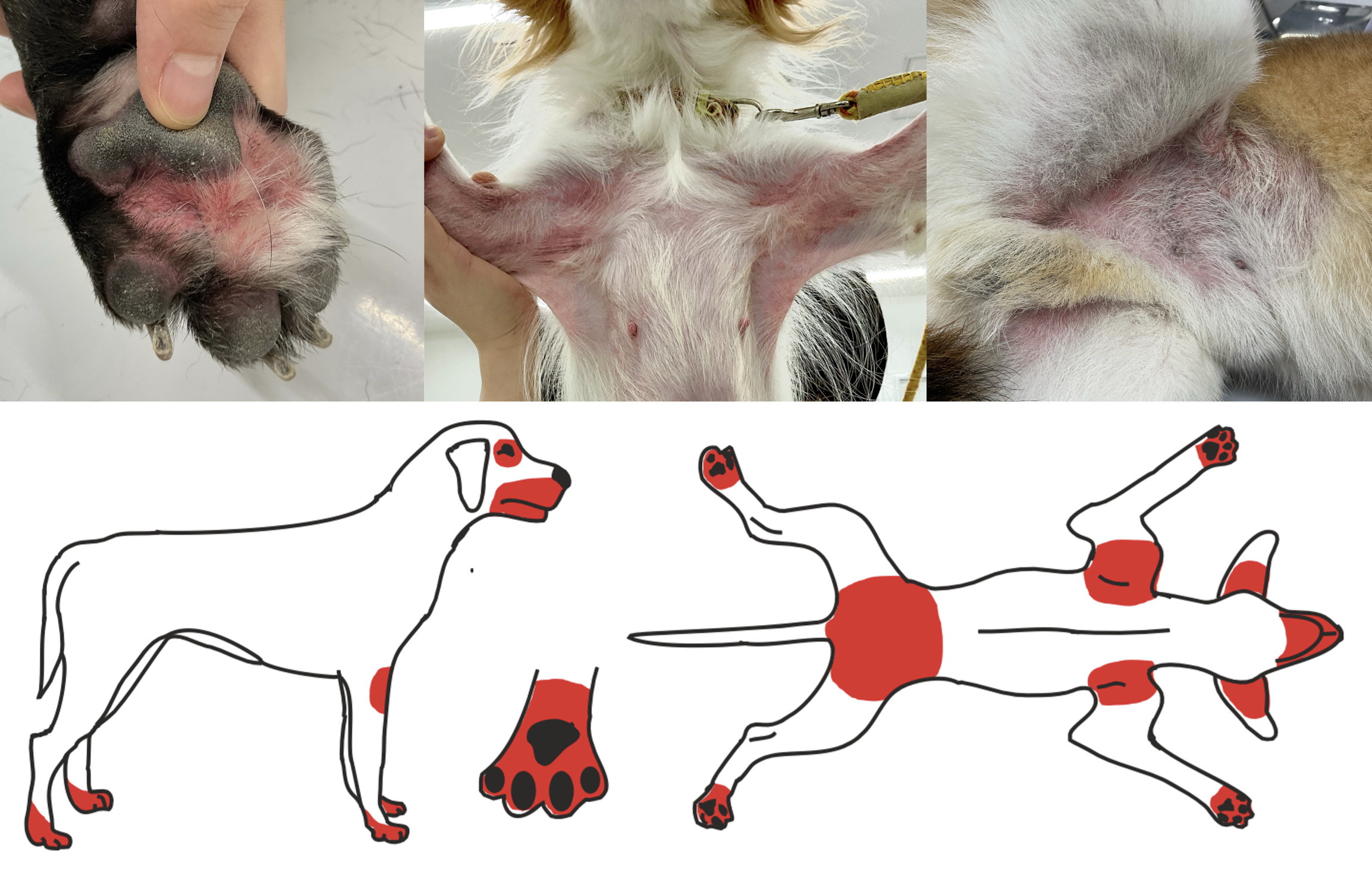

ハウスダストマイト(ダニ)や花粉などの環境抗原に対するアレルギーであり、若齢時に発症する季節性の痒みが特徴的な遺伝性疾患です。四肢端や内股、脇、口周り目周りに好発し、初期には痒みや赤み、慢性期には色素沈着や苔癬化が見られます。基本的には治ることがなく、生涯での付き合いが必要な疾患です。診断のためには経過や治療歴の聴取、皮疹の分布や種類、類似疾患の除外が重要です。アレルギー検査をアトピー性皮膚炎の診断に用いることは出来ません。治療は、①悪化要因の同定と除去、②皮膚や被毛の衛生環境の改善(スキンケア)、③異常な免疫を抑えるための薬物療法の3本柱で行いますが、病期や犬種、併発疾患の有無により効く薬や合う治療法は様々です。当院では国際的ガイドラインに基づきそれぞれの病態や家庭に合った治療法をご提案し、飼い主様と相談しながら治療を進めて参ります。

糸状菌症により毛が脆くなったり、膿皮症やニキビダニ症などの感染性/寄生性疾患によって脱毛が起こることがあります。また、アレルギー性皮膚炎などの痒みを伴う病気がある場合には、患部を舐める、掻く、噛むという物理的刺激によっても脱毛が起こることがあります。高齢になってから左右対称性の脱毛を認める場合には、内分泌疾患(甲状腺機能低下症/副腎皮質機能亢進症/性ホルモン失調)の可能性も考えられます。その他に、薬剤(ステロイド)や血流障害による脱毛症も存在します。除外診断のため、一般的な皮膚検査や詳しい問診、去勢/避妊手術歴の確認、場合によっては血液検査や内分泌検査、超音波検査などを行います。さらに、それらの検査で異常を認めない脱毛症も存在します。治療は原因により様々です。

治療・手術例

surgical example

基礎疾患の管理と皮膚のバリア機能に着目した治療を行うことで改善を認めた症例です。膿皮症に対しては、増殖した細菌をどのように減らすかに焦点を置いて治療するのが基本ですが、特に再発性・難治性の場合には、基礎疾患や皮膚バリア機能の問題にも着目して治療を進めて参ります。

膿皮症を繰り返していたために、菌が進化して一般的な抗菌薬が効かない菌(薬剤耐性菌)になっていました。治療歴が長い膿皮症の場合には、細菌培養/薬剤感受性試験を行い適切な抗菌薬を調べます。また、薬剤耐性菌の出現を防ぐため、なるべく抗菌薬に頼らない治療を推奨しています。

スキンケア方法の変更と塗り薬の追加で改善を認めた症例です。マラセチア性皮膚炎はアレルギー性皮膚炎などの基礎疾患に併発して起こることが多く、好脂性真菌と言って皮脂を好む真菌によって起こります。そのため、基礎疾患や皮脂の管理も同時に行うことで改善率が高くなります。

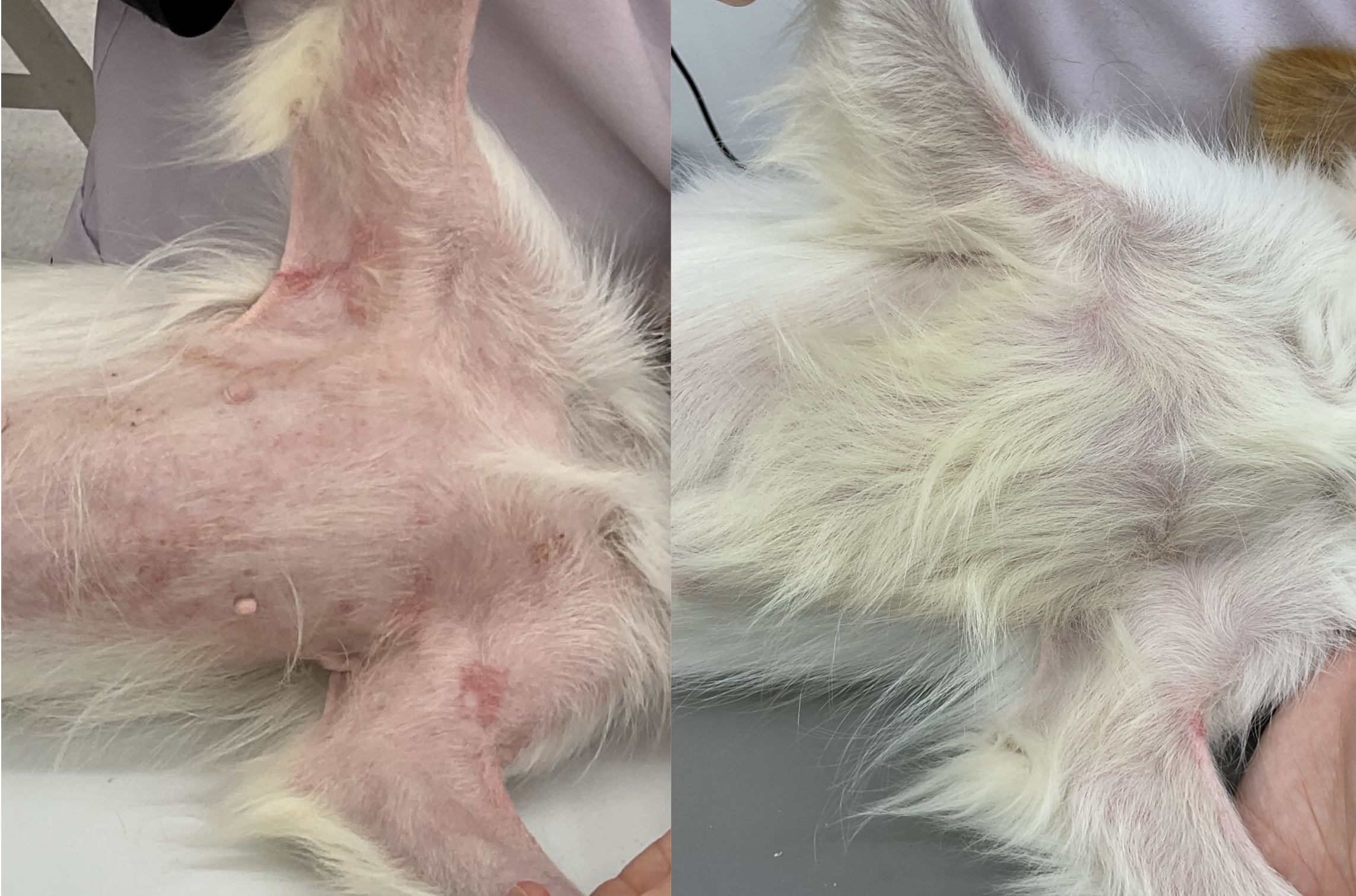

ニキビダニに対する駆虫と、併発疾患(皮膚感染症)に対する治療、基礎疾患であるアレルギー性皮膚炎に対する治療を行い、皮膚の苔癬化(象のようなゴワゴワの皮膚)や色素沈着が改善された症例です。繰り返す皮膚炎の原因としてニキビダニ症が隠れていたり、免疫力低下に伴いニキビダニ症を発症する場合もあるため注意が必要です。必要に応じて検査や試験的駆虫、基礎疾患精査を行います。

併発疾患のコントロールと食事変更のみで大幅な改善を認めた症例です。アトピー性皮膚炎の悪化要因として、皮膚感染症(膿皮症やマラセチア性皮膚炎)や食事などがあります。悪化要因を取り除くだけで改善を認める症例も多く、残る痒みに対しての薬の量も少なく出来る場合があります。

膿皮症の治療後、外用剤によるプロアクティブ療法で再発を予防している症例です。アレルギー性皮膚炎の治療では、症例の皮膚状態に合わせて内服薬だけでなく外用剤やスキンケアも組み合わせながら、それぞれの症例ごとに最適な治療プランを飼い主様と一緒に考えていきます。

痒み止めを使いながら食事を変更することで四肢の赤みや脱毛が改善した症例です。食物アレルギーが疑わしい場合には、8週間の除去食試験と食物負荷試験を行います。痒みが強い場合には内服薬を併用しながら行うことも可能です。

皮膚感染症の治療後に内服薬による治療とスキンケアを行い、ベタつきやフケが改善した症例です。皮膚のベタつきやフケは何らかの基礎疾患や不適切なスキンケアによって起こることが多く、基礎疾患の治療やスキンケアをきちんと行えば上手くコントロール出来ることがほとんどです。

内服薬により改善を認めた症例です。猫の痒みは犬より気付かれにくく、爪や舌が鋭いためすぐに傷を作ってしまうのが特徴です。また、通院自体がストレスになる猫も多く、犬より治療も限られます。その中でも、猫や飼い主様にとって負担が少ない治療を最新ガイドラインを元にご提案いたします。

食事変更と二次感染の管理、舐め行動の防止により改善を認めた症例です。猫の過剰な舐め行動はストレスと決めつけられがちですが、その中にアレルギーが隠れていることもあります。さらに、泌尿器の問題や整形/神経疾患で同様の脱毛を起こすこともあるため注意が必要です。鑑別のために、詳しい問診と検査を行い除外診断をしていきます。